Материал «Верхотурский Свято-Николаевский мужской монастырь» для Вас представляет турфирма «Малыш и Карлсон» из города Реж

Краткая история обители

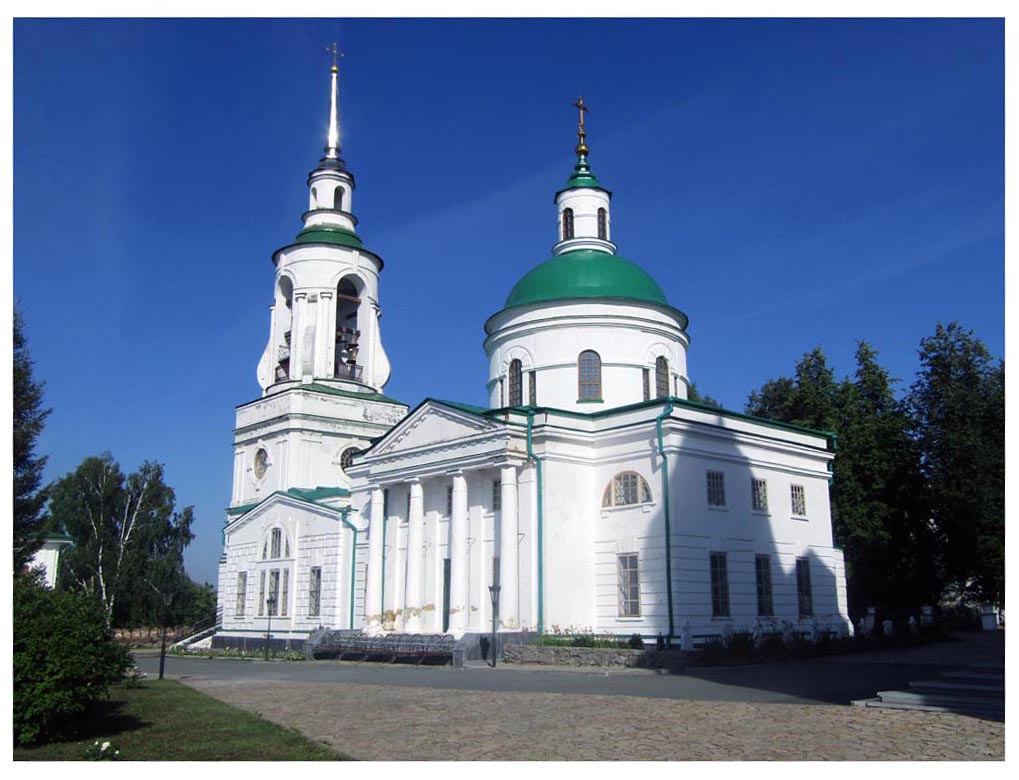

Верхотурский Свято-Николаевский мужской монастырь, первая православная обитель в Зауралье, основан в 1604 году иноком Ионой, первым монахом Среднего Урала. Благодаря покровительству царей обитель была ограждена от нужд и притеснений. И все же до 1704 года монастырь жил трудно и был мало известен.

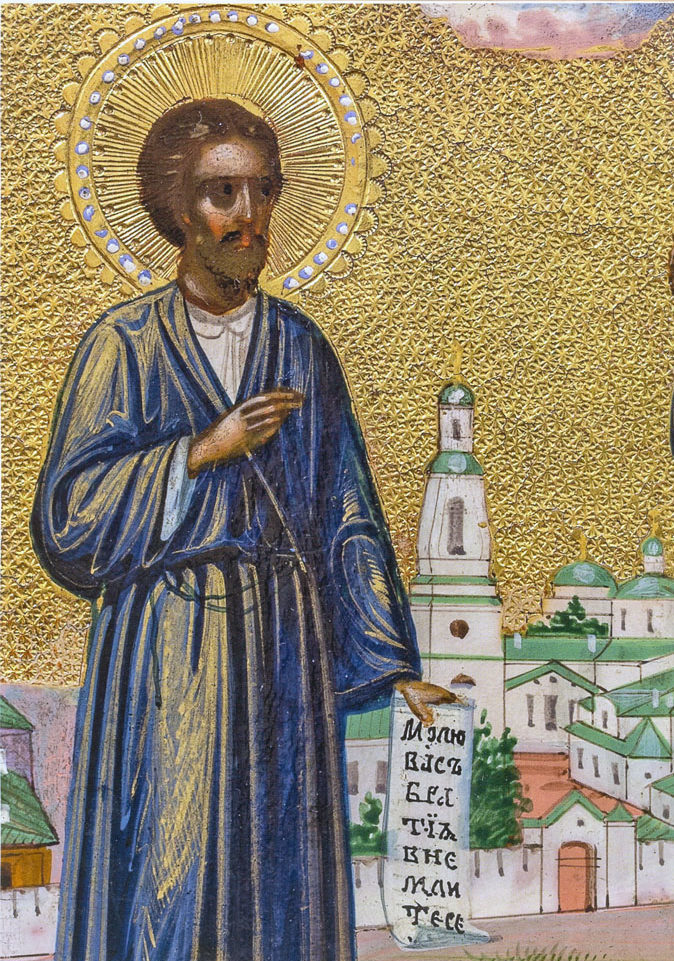

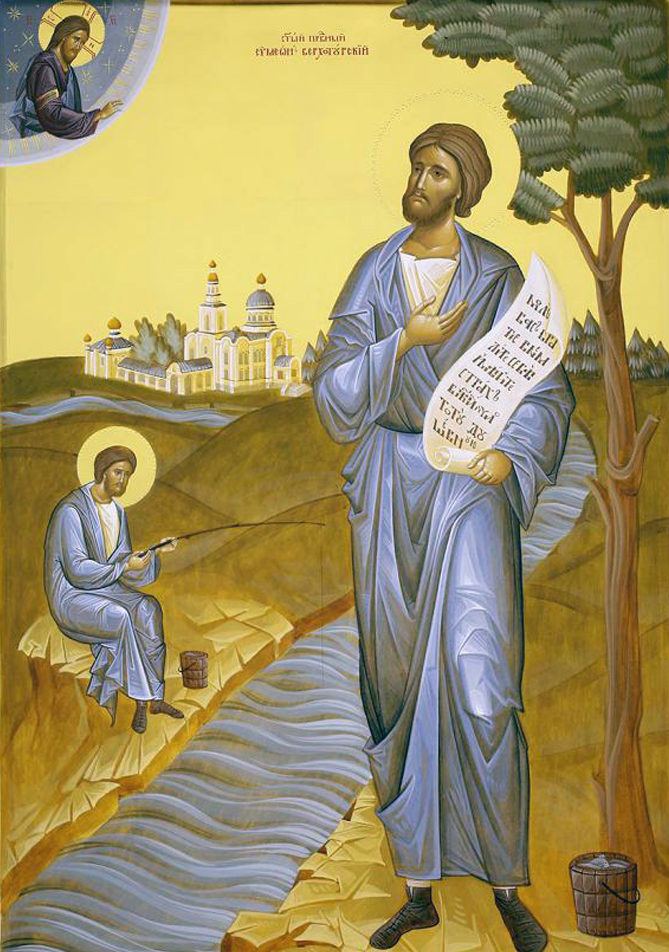

В 1704 году в Свято-Николаевскую обитель были перенесены мощи праведного Симеона, небесного заступника уральской земли. С этого времени монастырь становится значимым духовным центром России.

За следующих два столетия в обители были возведены три каменных храма. Первой в 1738 году была построена Николаевская церковь (снесена в 1936 году, уже в наше время, в 1999 году, на ее месте построен новый Николаевский храм), именно в ней до 1914 года покоились мощи Симеона праведного. В середине века территория монастыря была обнесена каменными стенами с угловыми башнями. В 1834 году освящен храм в честь Преображения Господня, а в 1863 году – надвратный храм во имя праведного Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.

Со второй половины XIX века почитание Симеона Верхотурского распространяется далеко за пределы Урала. С каждым годом растет поток паломников, стремившихся попасть в Верхотурье. Во многом именно поэтому в конце XIX века в жизни обители происходят перемены.

С 1894 года монастырь преобразуется из штатного в общежительный, по образу святого Валаама (то есть отходит от навязанных государством в XVIII веке правил к истокам православного монашества). Для проведения реформ в обитель прибывают три валаамских монаха-аскета: отец Иов, ставший настоятелем монастыря, отец Арефа и старец Илия.

С именем отца Иова связано введение в монастыре новых порядков, что привело к лучшему благоустройству внутренней жизни обители. В 1899 году по состоянию здоровья он был уволен на покой.

Новым настоятелем стал отец Арефа, который продолжил начинания предшественника. Несмотря на короткий срок управления монастырем, он успел многое построить, именно ему принадлежит идея строительства грандиозного Крестовоздвиженского собора.

Схимонах Илия был духовником монастыря, став наставником и незаменимым советчиком для братии во всех вопросах монастырского бытия. Он же положил в обители начало старчеству. Тысячи людей ехали из далека, чтобы увидеть отца Илию и спросить у него духовного совета. Уже в наше время архимандрит Арефа и старец Илия были прославлены в лике святых. В 1994 году были обретены мощи верхотурских подвижников, которые ныне почивают в стенах Свято-Николаевского монастыря.

Последним настоятелем монастыря стал отец Ксенофонт, при нем зерна нового монастырского строительства дали свои благостные всходы. Значение обители подчеркивает строительство самого большого во всей России в годы последнего царствования храма – величественного Крестовоздвиженского собора, куда были перенесены мощи Симеона Верхотурского. Говорят, в 1916 году в Синод поступило обращение о присвоении Николаевскому монастырю статуса Лавры. Но революция помешала этому свершиться.

После 1917 года новая власть начала борьбу с церковью. В 1925 году монастырь был закрыт. Но монахам удалось сохранить скит на заимке Актай. Однако в 1928 году и это убежище иноков было разгромлено. В годы советской власти в стенах обители размещалась колония для несовершеннолетних преступников.

В 1990 году началось возрождение Верхотурского Свято-Николаевского монастыря. 25 сентября 1992 года из Екатеринбурга были перенесены мощи святого Симеона Верхотурского, стала возрождаться традиция паломничества. Завершена реставрация храмов обители, приведены в порядок монашеские захоронения.

Распутин и Верхотурье

Важная роль принадлежит Свято-Николаевской обители в жизни Г. Е. Распутина, крупной фигуре в истории России начала XX века, близкому другу царской семьи. В юности Григорий Ефимович испытывал большой недуг. Именно тогда, для того чтобы укрепиться духовно, в нем сформировалось непреодолимое желание совершить паломничество к святыням Верхотурья. Существует предание, что перед этим у него в поле случилось видение Божией Матери. Позднее на этом месте Григорий поставил крест. Правда, по версии его отца, Ефимия Андреевича, Распутин паломником сделался из лени, чтобы избежать тяжелого крестьянского труда.

Существует еще одна версия перевоплощения Распутина. Будто бы через родное для Григория село Покровское проезжал какой-то важный монах, и Распутин в качестве ямщика взялся довести его до Верхотурья. Существует мнение, что монахом этим был отец Сергий (Иван Николаевич Старгородский), возвращавшийся из Японии в Петербург. По дороге Распутин беседовал с батюшкой о спасении души, о судьбах России. Приехав в Верхотурье, Григорий остановился здесь, проникнувшись идеями христианства. Когда, позднее, Распутин впервые попал в Петербург, отец Сергий был ректором Петербургской духовной академии. Согласно этой версии, вхождение Распутина в высший петербургский свет как раз и случилось благодаря его старому знакомому.

Сам Распутин так описывает результаты своего первого знакомства с Верхотурьем: «Симеон Праведный Верхотурский дал силы познать дух истины и уврачевал болезнь бессонницы». После Верхотурья Распутин как бы заново родился. Встретивший его по дороге из Верхотурья домой односельчанин вспоминал, что «возвращался он тогда домой без шапки, с распущенными волосами и дорогой все время что-то пел и размахивал руками». Другой односельчанин рассказывал: «На меня в то время Распутин произвел впечатление человека ненормального: стоя в церкви, он дико осматривался по сторонам, очень часто начинал петь неистовым голосом».

С тех пор не раз Распутин совершал паломничества в Верхотурье: в дни, когда требовалось духовное подкрепление, во времена семейных и личных неурядиц, он искал опоры в стенах Николаевского монастыря. К примеру, здесь Распутин искал утешения после внезапной смерти первенца, которая морально надломила молодого отца. Позднее его дочь Матрена писала: «Дни, когда он брал свою котомку и посох, чтобы отправиться в Верхотурье поклониться мощам св. праведного Симеона — его любимого святого, были счастливейшими его днями». Говорят, что Григорий Ефимович в течение долгого времени жил в Николаевской обители, обучившись там грамоте и письму.

Во время первого своего пребывания в Верхотурье Распутин познакомился и обратился за благословением к старцу Макарию, монаху Свято-Николаевского монастыря, который был известен далеко за пределами Верхотурья своим благочестием и аскетизмом. Старец выслушал его с большим вниманием и дал благословение, став, по мнению многих современников, наставником Григория Ефимовича. В избушке старца, на отдаленной монастырской заимке Актай, и провел большую часть своего первого, трехмесячного, паломничества Григорий Распутин.

Семья императора Николая II и Верхотурье

В начале XX века завязались особые, очень близкие отношения семьи последнего русского императора Николая II со Свято-Николаевской обителью. Между царской семьей и братией монастыря в последние годы правления Николая II поддерживался активный обмен посланиями, в которых звучали самые теплые слова, что можно представить лишь при общении между родственными душами.

В память 300-летия Дома Романовых в обители с 1905 по 1913 годы был воздвигнут самый большой за время последнего царствования и третий по величине в истории России (после Исаакиевского собора и храма Христа Спасителя) собор, Крестовоздвиженский. Рассказывают, что во время освящения собора на настоятеле монастыря и протодиаконе были облачения нежно-сиреневого цвета – подарок императрицы Александры Федоровны. Они были «сшиты для торжественных служб из коронационного платья царицы и собственноручно ею вышиты. Это удивительный и единичный факт в истории». О необыкновенно теплом отношении царской семьи к Свято-Николаевской обители говорят и другие дары: вышитый самой государыней покров на раку Симеона Верхотурского с изображением праведного Симеона в полный рост, а также покровцы и воздухи, вышитые Великими княжнами для потира и дискоса в Крестовоздвиженский собор.

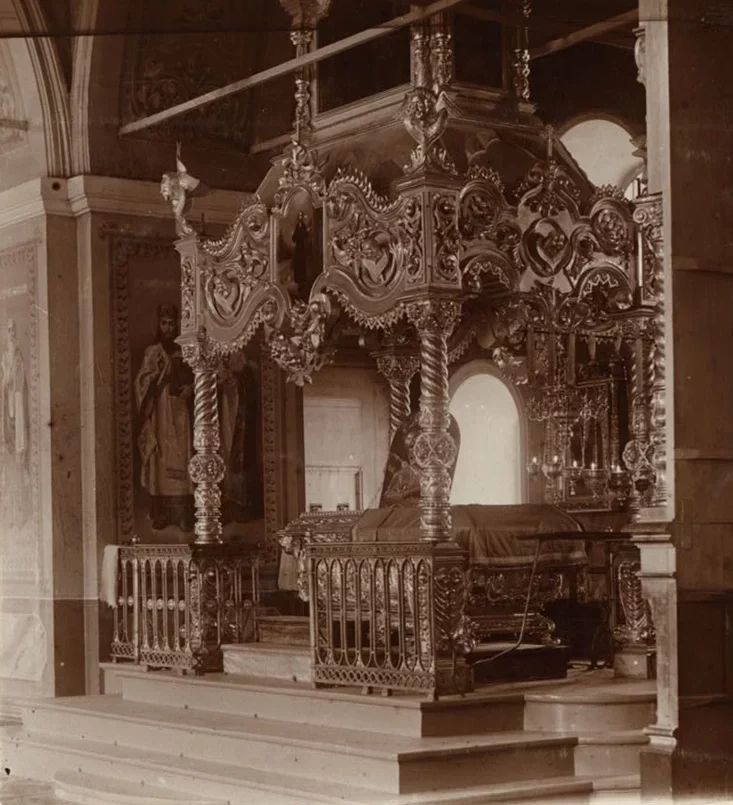

Но самым большим царским подарком монастырю стала небывалой красоты сень, которая была установлена в Крестовоздвиженском соборе в мае 1914 года над ракою праведного Симеона.

В 1914 году Николай II с семьей собирался отправиться в долгожданное паломничество в далекое Верхотурье, но этой поездке помешала начавшаяся Первая мировая война. Для того чтобы принять царственных особ, на территории монастыря Г. Е. Распутин возвел в древнерусском стиле сказочный терем, сохранившийся до наших дней.

В «Царском домике» после паломничества семьи Николая II должен был остановиться на некоторое время наследник Алексей Николаевич: дело в том, что Николай Александрович и Александра Федоровна были уверены, что пребывание цесаревича в святом месте, рядом с мощами праведного Симеона, поможет ему поправить здоровье, а впоследствии и совсем окрепнуть.

В дни последних испытаний, выпавших на долю членов царской семьи, продолжала сохраняться их незримая духовная связь с Николаевской обителью. Уже после убийства Романовых в Ипатьевском доме, среди икон, принадлежавших семье Николая II, значатся: «финифтевый образок св. Симеона Верхотурского, образ св. Симеона Верхотурского, малого размера, чеканенный на гипсе с деревянным основанием, в красках и как бы в золотой раме». Также с Верхотурской обителью связан указанный в той же описи образ святителя Николая Чудотворца со штемпелем: «Сия икона освящена на мощах святого праведного Симеона Верхотурского чудотворца. 12 июня 1914 года».

Но самым поразительным является тот факт, что по прошествии нескольких лет в злополучном Ипатьевском доме, где в предвоенные годы расположился антирелигиозный музей, в качестве антирелигиозного «экспоната» были помещены мощи праведного Симеона Верхотурского. Знаменательно и то, что даже само разорение Свято-Николаевской обители с 16 по 18 июля 1918 года произошло в одно время с убийством царской семьи.

Паломничество Елизаветы Федоровны

В июле 1914 года паломничество в Верхотурье совершила старшая сестра императрицы Великая княгиня Елизавета Федоровна. Ровно через четыре года Верхотурский уезд оказался местом ее мученической смерти.

16 июля после торжественной встречи на вокзале Елизавета Федоровна направилась в Николаевскую обитель. Здесь состоялся крестный ход. Затем Елизавета Федоровна направилась в Крестовоздвиженский собор. Она приложилась к святым мощам преподобного Симеона. В половине седьмого вечера в Николаевском монастыре раздался колокольный звон, призывающий ко всенощному бдению. Елизавета Федоровна зажгла серебряную лампаду, которую она пожаловала к святым мощам. После Великая княгиня отбыла в Покровский женский монастырь. 17 июля в Николаевском монастыре совершилась Божественная литургия, на которой присутствовала Великая княгиня.

Далее случилось непредвиденное. Была объявлена всеобщая мобилизация в связи с началом Первой мировой войны. На следующий день паломничество Великой княгини было прервано. На обратном пути, возвращаясь экстренным поездом в Москву, она дала из Перми телеграмму, адресованную отцу Ксенофонту: «Очень прошу помолиться особенно за всю мою семью и дорогую нашу Родину в ужасно скорбное, тяжелое время. Ваш небесный покровитель Симеон Праведный меня прошлую войну укреплял, и теперь как бы получила его благословение. Елизавета».

Исповедник и преподобномученики Свято-Николаевского монастыря

Преподобноисповедник Иоанн (Игнатий Кевролетин) — являлся насельником обители в 1902-1919 и в 1924-1925 годы, до закрытия монастыря. Его жизнь служит ярким примером деятельного служения Христу в течение многих десятилетий, несмотря на многие испытания, выпавшие на его пути: противодействия, угрозы, многолетняя ссылка. Игнатию Кевролетину принадлежит важнейшая роль того столпа, вокруг которого держалась в середине XX века православная община святого града Верхотурья. Именно благодаря ему свеча православной веры продолжала гореть в Верхотурье в тяжелые годы гонений на православную церковь.

В 1941 году в Верхотурье был закрыт последний храм — Успенская кладбищенская церковь. Но в 1946 году здесь вновь возобновились богослужения. Первому настоятелю иеромонаху Игнатию (Кевролетину), возвратившемуся после длительной ссылки, пришлось много сделать, чтобы вернуть прежнее внутреннее состояние церкви: часть утвари была утрачена, другая же часть и иконостас лежали, поваленные друг на друга, в Воскресенской церкви, превращенной в склад. Начали возвращаться в храм и предметы, необходимые для служб, которые до лучших времен сохранялись в семьях прихожан.

Неоценимую роль в возрождении Успенского храма сыграли вернувшиеся из ссылки сестры Верхотурского Покровского монастыря во главе с настоятельницей Олимпиадой (Шубиной). Фактически вокруг Успенской церкви начала действовать нелегальная монашеская община. Сестры во всем помогали отцу Игнатию: одни несли послушания на огороде, другие – в храме, третьи трудились, где могли, чтобы найти средства на благоустройство церкви.

Отец Игнатий умер 27 января 1961 года. Перед самой кончиной он принял схиму с именем Иоанн, в память евангелиста и ученика Господня Иоанна Богослова. Похоронили старца возле Успенской церкви. В 1993 году прах отца Иоанна перенесли с городского кладбища в Свято-Николаевский монастырь. 27 декабря 2000 года решением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и Священного Синода Русской Православной Церкви он был прославлен в лике преподобноисповедника.

Преподобномученики Свято-Николаевского монастыря:

Преподобномученик Каллист (Косма Мокиевич Опарин): нес послушания в обители 1899 — 1912 годы, 1914 — 1918 годы.

Преподобномученик Аполлинарий (Афанасий Семенович Мосалитинов): нес послушания в монастыре 1901 — 1918 годы.

Преподобномученик Вениамин (Василий Иосифович Зыков) 1894 — 1925

Преподобномученик Иакинф ( Илья Иванович Питателев): нес послушания в монастыре 1912 — 1918 годы.

Читайте также:

Верхотурье: история и достопримечательности

Все монастыри Среднего Урала до революции

Все современные монастыри Екатеринбургской митрополии

Все храмы Верхотурья, Актая и Меркушино

Верхотурский кремль и Свято-Троицкий собор

Меркушино: дорога Симеона Верхотурского

Актай: скит Свято-Николаевского монастыря