История Бобровской Алексиевской обители

На севере Алапаевского района, в пяти километрах на северо-запад от станции Октябрь узкоколейной железной дороги, на речке Бобровке, правом притоке Тагила, до революции существовала Бобровская Алексиевская женская обитель. История ее такова.

В 1871 году в дремучих лесах к северо-востоку от Алапаевска поселился Андрей Медведев, впоследствии монах Адриан, началась история Кыртомского монастыря. Прошли годы, среди окрестных и дальних селений распространилась молва о новой обители, о мудрости и большом духовном опыте настоятеля отца Адриана. Многие начали посещать монастырь, в том числе и те богомольцы, кто шел в Верхотурье. Они были вынуждены сворачивать с Верхотурского тракта и десятки верст идти по тропе, проложенной среди дикого леса. Для устранения этих неудобств отец Адриан весной 1894 года отправил иноков срубить на берегу Бобровки, по дороге в Кыртомский монастырь, просторную избу. К зиме она была готова. В избе для обслуживания проходящих паломников поселились три старушки во главе с Февронией Махневой. Это пристанище для паломников стало началом женской обители.

Насельницы находились под руководством отца Адриана, вели чисто монастырскую жизнь: исполняли все молитвенные правила, трудились при небольшом хозяйстве, в зимнее время занимались рукоделиями. Вскоре стали поступать в общину новые послушницы, находили здесь приют сироты-малолетки. В 1900 году лесная изба вмещала в себе общежитие из 17 сестер. Скоро они устроили второй дом, возвели необходимые хозяйственные постройки, освоили новые ремесла. Из своей среды насельницы выбрали первую руководительницу Анну Свалову, которая должна была заботиться о внутреннем и внешнем благоустройстве общежития. Церкви у сестер не было, поэтому для исправления духовных нужд они ходили в Введенский храм села Кишкинского.

Внезапно случившийся пожар уничтожил почти все строения обители. Из-за неустроенности многие из сестер покинули общежитие, в их числе была и Анна Свалова.

С общего согласия новой руководительницей общины была выбрана Таисия Топоркова. Благодаря ее вере и организаторским способностям благоустроенность обители превзошла ту, что была прежде. Сестры возвели новые хозяйственные и жилые строения, молитвенный дом, развили многие ремесла. Число насельниц превысило 100 человек. Ежегодно мастерицы из Бобровской обители возили лучшие свои произведения на выставки и всегда возвращались домой с медалями.

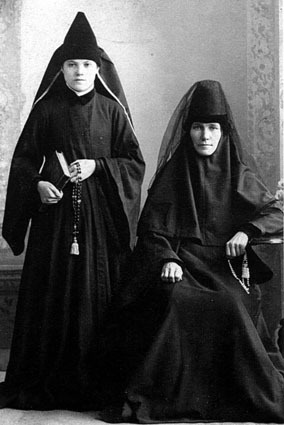

Добившись многого в благоустройстве общежития, сестры выступили с предложением о преобразовании его в самостоятельную Алексиевскую женскую общину «в честь Святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси чудотворца, в ознаменовании дня рождения Его Императорского Высочества, Государя Наследника, Цесаревича и Великаго Князя Алексея Николаевича». Вскоре в сентябре 1911 года произошло официальное признание общины. Ее настоятельницей была назначена монахиня Татиана (Таисия) Топоркова.

Большим событием в жизни общины стало освящение храма во имя святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси чудотворца. Деревянная церковь была преобразована из молитвенного дома и освящена в присутствии многочисленных паломников и почетных гостей 26 ноября 1911 года.

В 1915 году Бобровская община была преобразована в монастырь, но события 1917 года прервали поступательное развитие обители. В 1919 году практически на всякую деятельность монастыря был наложен запрет. А в 1926 году обитель разграбили, всех сестер разогнали. Спасаясь от преследования, одни осели в ближайших деревнях у родственников, другие подались в дальние края. Несколько сестер поселились общинно в деревне Калганово, несколько при Екатерининской церкви в Алапаевске. Здесь они жили, убирали храм, сторожили, крестили, отпевали и проповедовали, храня до лучших времен огонек православия.

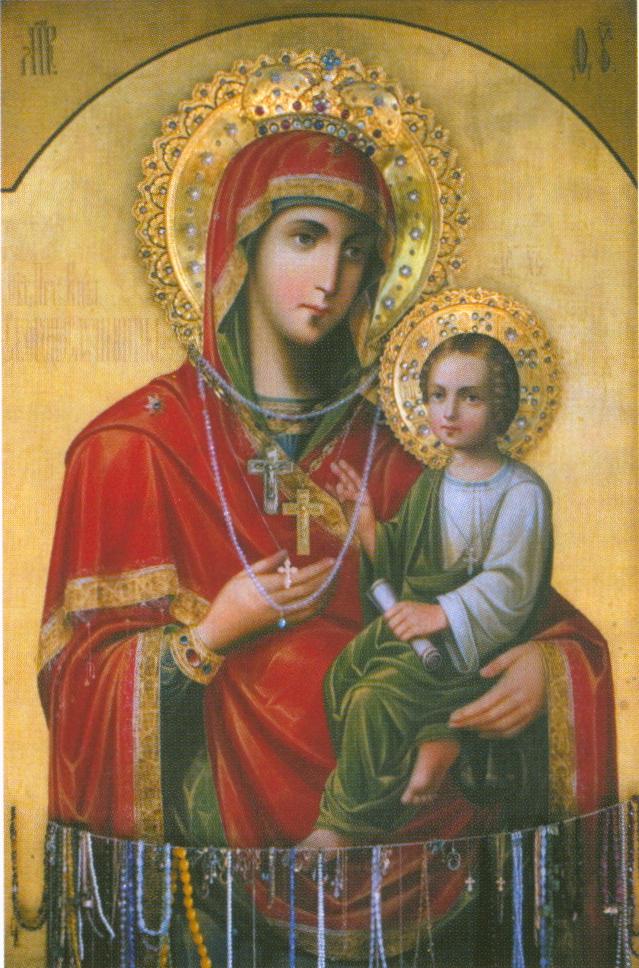

Икона Божией Матери «Скоропослушница»

Среди святынь Бобровской обители более всех почиталась икона Божией Матери «Скоропослушница», список с древней Афонской святыни из монастыря Дохиар. Сегодня это один из наиболее почитаемых образов на Среднем Урале. Икона была написана по заказу сестер на Афоне в русском Пантелеймонове монастыре в 1904 году. В августе — сентябре 1905 года икона торжественно проследовала из Екатеринбурга в Бобровскую обитель: по пути святыню встречал народ, служились молебны. 21 сентября икона была принесена в Бобровское общежитие.

С тех пор ежегодно 21 сентября и 9 ноября, день повсеместного празднования икон «Скоропослушницы», в обитель стекалось большое количество богомольцев. Вскоре икона стала почитаться чудотворной.

Во время закрытия Алексиевской обители «Скоропослушница» явила чудо: по преданию, богоборцы попытались выбросить икону из храма, но не смогли пронести ее и нескольких шагов. Настоятельница Татиана с сестрами вывезли икону в деревню Калганово, где поселились общинно. Схиигуменья Таисия (принявшая схиму Татиана) после смерти завещала похоронить ее на кладбище в Алапаевске, а икону «Скоропослушницы» перевезти в кладбищенскую церковь святой великомученицы Екатерины.

В марте 1954 года настоятель Екатерининской церкви Павел Чазов и казначей Алексей Павлович Сажин на подводе перевезли икону в Алапаевск. У Екатерининского храма икону торжественно встретили отец Иоанн Зыков, множество прихожан и хор.

Особая радость была среди монашествующих сестер Бобровской обители, которые жили при Екатерининском храме.

С тех пор икона Божией Матери «Скоропослушница» пребывает в Екатерининской церкви, которая с 1995 года является подворьем мужского монастыря во имя Новомучеников Российских. По подобию Афонского монастыря, где находится первообраз «Скоропослушницы», перед образом горит неугасаемая лампада.